預付式消費總“踩坑”,難題咋解?(讀者點題·共同關注)

| 2025-03-15 10:02:39??來源:人民網-人民日報 責任編輯:李雅蘭 我來說兩句 |

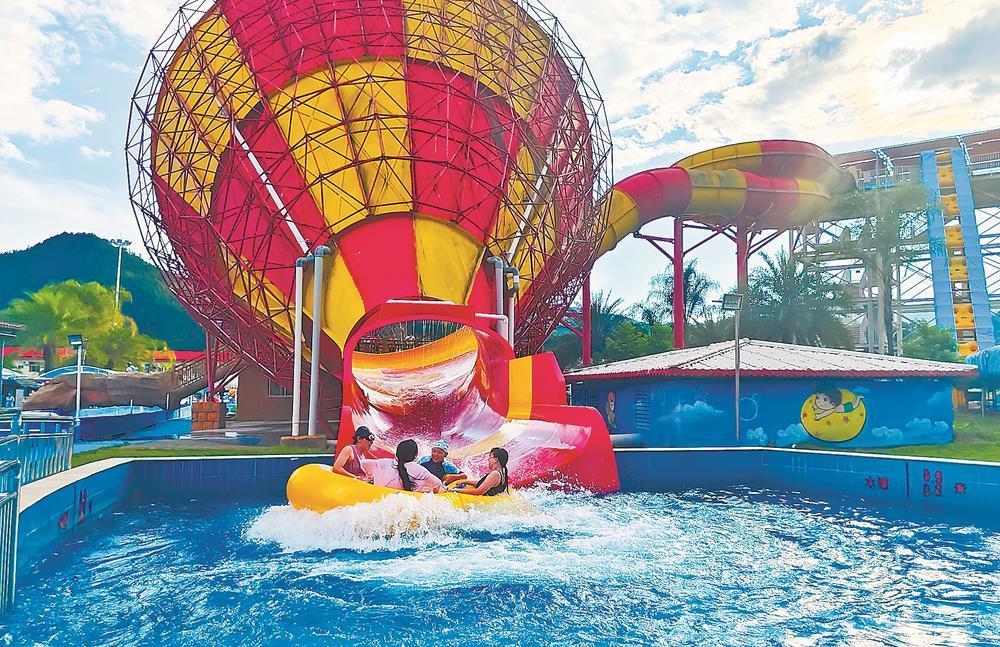

今年全國兩會有人大代表說:“預付式消費,我也踩過‘坑’”,我和我身邊一些親友也都有過類似經歷。“3·15”又到了,我想問預付卡經營者卷錢跑路為啥一直存在?有沒有辦法根治? ——人民網網友49***4 這位網友說的問題,我也深有同感。 從幾百元的理發卡,到上千元的健身卡、早教卡,我也踩過不少預付式消費的“坑”。我計算著商家的充值折扣,商家算計著我的預付金,卷錢跑路是少數,但碰上了就很鬧心。 “踩坑”的人真不少。去年,僅上海市消保委系統受理預付式消費相關投訴就接近2萬件,爭議主要集中在“預付金額難以追討”“拒絕合理退費”等。 就在今年3月14日,最高人民法院發布了預付式消費民事糾紛相關的司法解釋,明確收款不退、丟卡不補、限制轉卡等“霸王條款”應依法認定無效,消費者自付款之日起7日內有權請求返還預付款本金。 預付式消費有其存在的合理性。 不少行業,餐飲、培訓、美容美發、文化娛樂、體育健身,“充值越多,折扣力度越大”的營銷手段很常見。比如,一節早教課售價300元,但購買“大課包”,一節課也就150元,誘惑不小。 經營者在開店初期,房租、裝修、人工等投入很大,吸引消費者存入預付費,可以擴大客源,盡快回籠資金,減輕經營壓力,還能確保后續有穩定的客流。消費者呢?有長期需要,遇到優惠,自然愿意掏腰包。 看似雙贏,為何走不下去?問題出在預付資金監管乏力。中消協分析去年全國受理投訴情況,發現在各種預付式消費問題中,資金安全風險最為突出。經營者回籠了資金往往就支付了各項費用,有的想擴大經營,攤子越鋪越大,入不敷出;有的對市場判斷失誤,后續客源跟不上,資金鏈斷裂。 預付資金監管少,違法成本低,經營者遇到困難,卷款跑路、單方違約,也就不足為奇了。近年來,預付式消費市場還出現了“職業閉店人”“背債人”幫經營者逃債的現象,這不僅損害消費者權益,更是對社會消費信心的打擊,必須嚴懲。 預付式消費并非沒人管。 早在2012年,商務部就公布了《單用途商業預付卡管理辦法(試行)》。在地方監管實踐中,不同行業,主管部門也有所不同。比如,文化藝術類校外培訓由文旅部門監管,體育健身行業由體育部門監管,學科類校外培訓由教育部門監管,托育則由衛生健康部門監管,零售業、住宿餐飲業和居民服務業由商務部門監管。 多個部門管不好一張預付卡,為啥? “九龍治水”,效果當然不佳。 比如,市場監管部門接到消費者投訴舉報最多,但預付卡商家都有自己的行業主管部門,需要由行業主管部門開展消費維權工作。同時,不同行業商家發卡要求不同,有的需要備案,有的沒規定備案,市場底數很難摸清。行政部門調查手段和懲戒手段又明顯不足,大量預付款游離在監管之外,“資金池”成了“風險點”。 實踐在破題,北京、上海、甘肅出臺了相關管理條例。技術來賦能,上海探索運用區塊鏈、人工智能管理預付式消費。哪些商家進行了資金監管,信用記錄良好,掃碼一查,一目了然;商家出現經營問題,平臺能及時預警。 今年全國兩會上,有代表建議加快制定預付式消費專門的行政法規,細化經營者法律責任。 話說回來,監管不能包治百病,咱自個兒也要提升消費素養。消費時要有風險意識,運用知識、經驗評估選擇,理性決策。天上掉下來的“餡餅”往往是陷阱,多點“避坑”意識沒壞處。 消費一頭連著經營主體,一頭連著千家萬戶。不能讓一張預付卡“卡”住消費信心。多部門形成合力、共同努力,才能有效治理預付式消費亂象,讓預付安心,消費舒心。 《 人民日報 》( 2025年03月15日 01 版) |

相關閱讀:

|

打印 | 收藏 | 發給好友 【字號 大 中 小】 |

信息網絡傳播視聽節目許可(互聯網視聽節目服務/移動互聯網視聽節目服務)證號:1310572 廣播電視節目制作經營許可證(閩)字第085號

網絡出版服務許可證 (署)網出證(閩)字第018號 增值電信業務經營許可證 閩B2-20100029 互聯網藥品信息服務(閩)-經營性-2015-0001

福建日報報業集團擁有東南網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播

職業道德監督、違法和不良信息舉報電話:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 舉報郵箱:jubao@fjsen.com 福建省新聞道德委舉報電話:0591-87275327